情報発信

活動レポート

「創造」と「応答」の消費者教育—アクションリサーチにおける現場での気づき

(公社)国際経済労働研究所 社会心理研究事業部 研究員 仲嶺真

はじめに:消費者教育という考え方

消費者教育という考え方があります。その定義としては、消費者の自立を支援するために行われる消費生活に関する教育及びこれに準ずる啓発活動で(消費者教育の推進に関する法律、第二条)、その目的を概略的に言えば、消費者の消費における利益を促進、被害を防止するとともに、持続可能な消費社会へ参画する態勢を整えることです。

近年、カスハラ(カスタマーハラスメント)という言葉を耳にする機会が増えました。カスハラとは、消費者からの暴行、脅迫、暴言、不当な要求といった理不尽で著しい迷惑行為のことです。カスハラ防止はどちらかというと事業者(あるいはその従業員)の利益に資するものですが、「カスハラとは何か」といったカスハラ防止の発信も消費者教育の一環として取り組まれています(消費者庁:カスタマーハラスメント防止のための消費者向け普及・啓発活動)。というのも、消費者が事業者やその従業員を困らせるような行為(カスハラ)をしてしまい、事業者からのサービスの質が下がってしまうと、最終的に不利益を被るのは消費者自身です。また、持続可能な消費社会も損なってしまいます。そのため、カスハラ防止の発信が消費者教育として位置づけられています。

アクションリサーチ・プロジェクトで見えた現場の声

ところで、私たち公益社団法人国際経済労働研究所では、2024年度からアクションリサーチ・プロジェクトを始めました。これは、「組合活動の課題を研究の力で解決していこう」という取り組みです。課題に応じて適切な手法を選択し、自分たちで情報を集めて課題解決策を考える。労働調査運動をともに進めていきましょうというプロジェクトです。詳細は アクションリサーチのご案内 をご覧ください。

先日、このプロジェクトに賛同していただいたA労働組合(スーパーマーケット業)とともに、「業務効率化と働きやすい職場づくり」をテーマに、現場の声を集めるグループ・インタビューを実施しました。

スーパーマーケットにも専門性がある

プロジェクトを進めるなかで、私自身、再認識したことがありました。それは、「スーパーマーケットにも明確な部署や部門があり、それぞれに専門性がある」ということです。

一般企業で言えば営業・人事・経理といった部署ごとに専門性があるように、スーパーにも畜産、農産、鮮魚、日配食品、レジなどの部門があり、それぞれが独自の知識や技術を持っています。たとえば畜産部門なら肉の鮮度や加工について、レジ部門なら電子マネーや金券などに応じたレジ処理など、各部署の専門性は多岐にわたります。

私はこれまで「スーパーの店員さんにはそれぞれ専門性がある」と意識したことがなく、店員さん全員を一緒くたに「スーパーの店員さん」ととらえていました。その典型として、「レジが混んでいるのに、なんであの人はレジに入らないの?」と感じてしまったこともありました。でも実際には、誰もがすぐレジに入れるわけではありません。というのも、レジにはレジの専門性があるからです。同様に、各部門には各部門の専門性があります。このように、私たちの生活が縁の下の専門性に支えられているという当然のことを再認識したとき、現場で働く方々に改めて敬意と感謝の気持ちが湧きました。

「創造」型の消費者教育

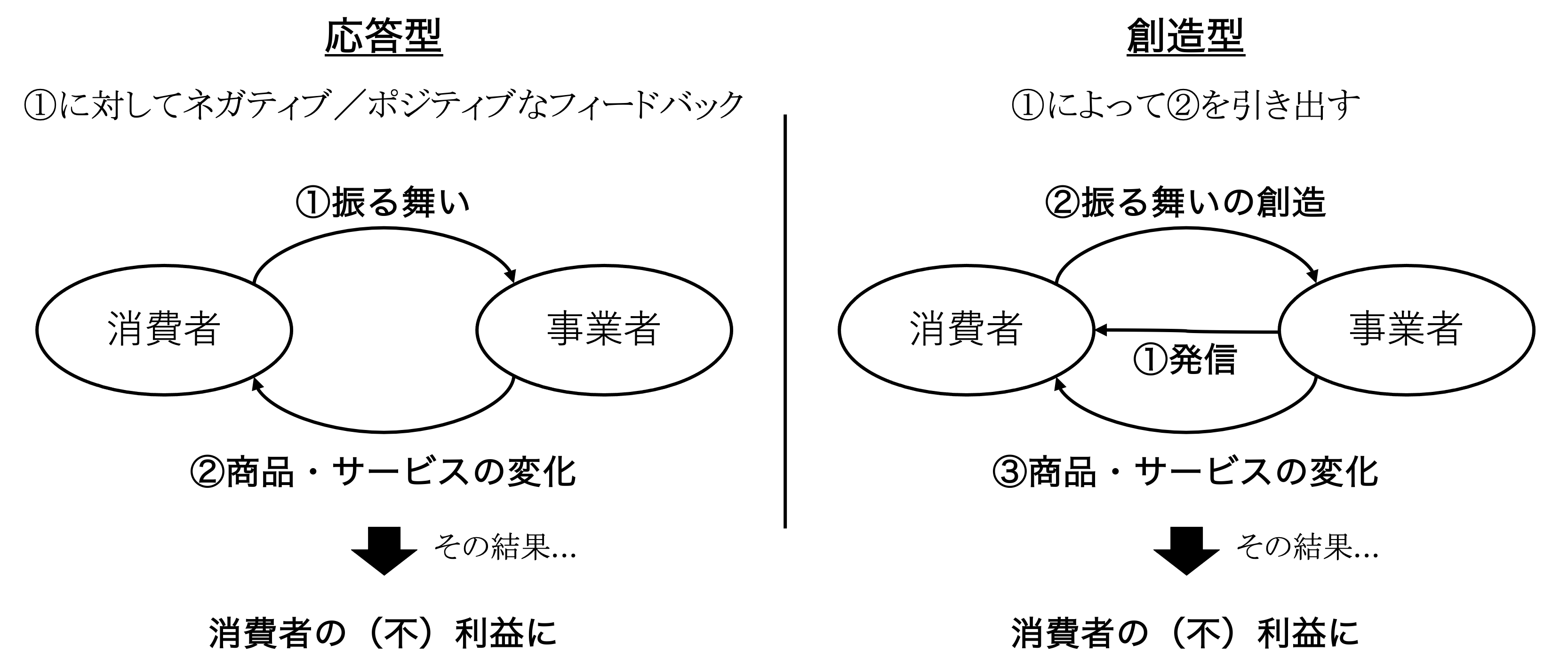

今回の経験からもう一つ考えたことがあります。それは、消費者と事業者の双方の利益に資するような消費者教育には少なくとも2種類のかたちがあるのではないかということです。たとえば、冒頭で挙げたカスハラ防止の発信のような消費者教育は、消費者の振る舞いに対してポジティブあるいはネガティブなフィードバックをする、「応答」型ともいえるようなかたちの消費者教育です(図1左)。他方、「この仕事にはこういう専門性がある」「こんな工夫で商品・サービスを支えている」といった現場の努力や働きぶりを消費者に伝え、それに応じた消費者の振る舞いを引き出し、事業者やその従業員と消費者とのよりよい関係を構築していく(ひいては、よりよい消費社会を構築していく)、このような「創造」型の消費者教育もあると考えられます(図1右)。こうした「創造」型の消費者教育は、従業員や組合員主導で消費者との望ましい関係をつくることでもあり、従業員や組合員の働きがいを下支えすることにもなると思われます。その結果として商品やサービスの質向上につながり、そのメリットは消費者にも返ってくるでしょう。

図1. 消費者と事業者の双方の利益に資するような消費者教育の2つの型

おわりに:もっと良い関係をつくるために

消費者と事業者がよりよい関係を築くためには、「これはしないでください」「これはありがたいです」という消費者の振る舞いに対して「応答」する消費者教育だけでなく、事業者(あるいはその従業員)発信で「消費者との関係はこうありたい」と「創造」する消費者教育も大事だといえます。このような消費者教育は、スーパーマーケット業だけでなく、さまざまな現場や労働組合にも広がり得る消費者教育のあり方でしょう。働く人の声や現場の工夫を社会に伝えること——それが、消費者と事業者が互いを理解し支え合う新しい一歩になるように思います。

今回の記事では、アクションリサーチ・プロジェクトを進めたことで「発見」したことを書きました。今後も現場のみなさんとともにアクションリサーチ・プロジェクトを進めていき、一労働組合での取り組みがほかの労働組合にもつながる、そのような「発見」をみつけていきたいと考えています。

- 公益社団法人国際経済労働研究所研究員

- 学位:筑波大学大学院 人間総合科学研究科 心理学専攻 博士後期課程修了 博士(心理学)

最新の投稿

-

アクションリサーチ

「創造」と「応答」の消費者教育—アクションリサーチにおける現... -

49回 企業制度・施策に関する組織調査

第49回共同調査意見交換会(働き方に関する諸制度)を開催しま... -

49回 企業制度・施策に関する組織調査

第49回共同調査意見交換会(転勤にまつわる諸制度)を開催しま... -

58回 アドボカシー

「すべての労働者のための運動」をアンケートで実現するには?