情報発信

その他

第58回共同調査「コミュニティ・ウェルビーイングの向上とアドボカシー」 結果の紹介

近年、連合では「すべての働く人のための力強い運動」をスローガンに掲げ、地方連合会も、組合員に限らないすべての働く人に関する現状を把握し、その課題を析出することを志向する、という方向性が明確になってきた。こうした動きを受け、当研究所では連合大阪、連合東京とともに調査に取り組んだ ***。

これらの動きを中心に、他の多くの地方連合会からも同様の志向を確認し、この動きを集約するかたちで、第58回共同調査が誕生した。

本共同調査は、各地域(コミュニティ)のウェルビーイング向上を目指す運動をデータの面から支援・推進するとともに、各地域で活動する組織が互いの取り組みに学ぶことを目指している。調査によって把握される地域住民の声を政策立案・要求や世論形成へ接続する、エビデンスベースドなアドボカシー活動を志向する調査事業である。

今回紹介する連合茨城は、本共同調査の第1号となる参加組織である。問題意識は本誌のインタビューのとおりであり、組合員だけでなく、茨城県で暮らす人々の生活実感や生活上の関心を把握し今後の運動に活用するため、参加された。市民調査と組合員調査の比較から、組合員調査だけでは見えない地域の多様性が明らかになった。

以下では、インタビューで狩谷事務局長からも言及された、組合員と一般市民の結果の比較を中心に、結果の概要を紹介する。

***連合大阪「“未来の大阪”の生活と政治をかんがえる府民アンケート」(2022)、 連合東京「生活実態緊急アンケート」(2023)。連合東京の調査は、「生活実態アンケート」として2024年、2025年も継続している。本誌2023年7月号の調査レポートにおいて詳しく紹介しているのでそちらも参照いただきたい(pp.20-27)。

1. 調査概要

組合員調査

• 調査期間:2024年8月

• 調査協力者:連合茨城の構成組織に加入しており、かつ茨城県在住の組合員

• 調査方法:ウェブ回答(無記名)による質問紙調査

– 各構成組織に組織規模に応じた票数を割り当て、URLおよびQRコードを配布。

• 回収数:1,293件(回収率80.8%)

市民調査

• 調査期間:2024年8月1日~8月9日

• 調査協力者:インターネット調査会社Aの登録モニターのうち、調査時点で茨城県に在住していた18~69歳の男女

• 調査方法:ウェブ回答(無記名)による質問紙調査

• 回収数:1,500件

– 回収にあたっては、小選挙区×年齢層(18~29歳、それ以降は10歳刻み)の35セルについて、登録モニターからほぼ均等な抽出率になるよう回収数を割り当てた。その上で、各セルがデータ全体に占める比率が実際の人口比率にしたがうよう重み付けをおこなった。

2.結果の概要

1)生活状況の多様性

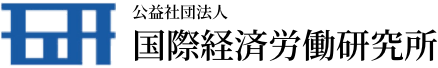

市民調査と組合員調査を並行して実施することで、まず浮き彫りになるのは、組合員に比べて地域住民全体の生活状況が多様だということである。ここでは一例として、家族形態を比較しよう。下図は、家族形態の分布を示したものである(比較の条件を揃えるために、60歳未満を抽出している)。一見して分かるのは、組合員に比べて地域住民全体では未婚者の比率が高く、子どもがいる世帯も少ないということである。言い換えれば、「結婚して子どもをもつ」という人生を想定できるかどうかという基本的な点で、組合員と地域住民全体とでは大きな差がある。

2)経済状況の実感の違い

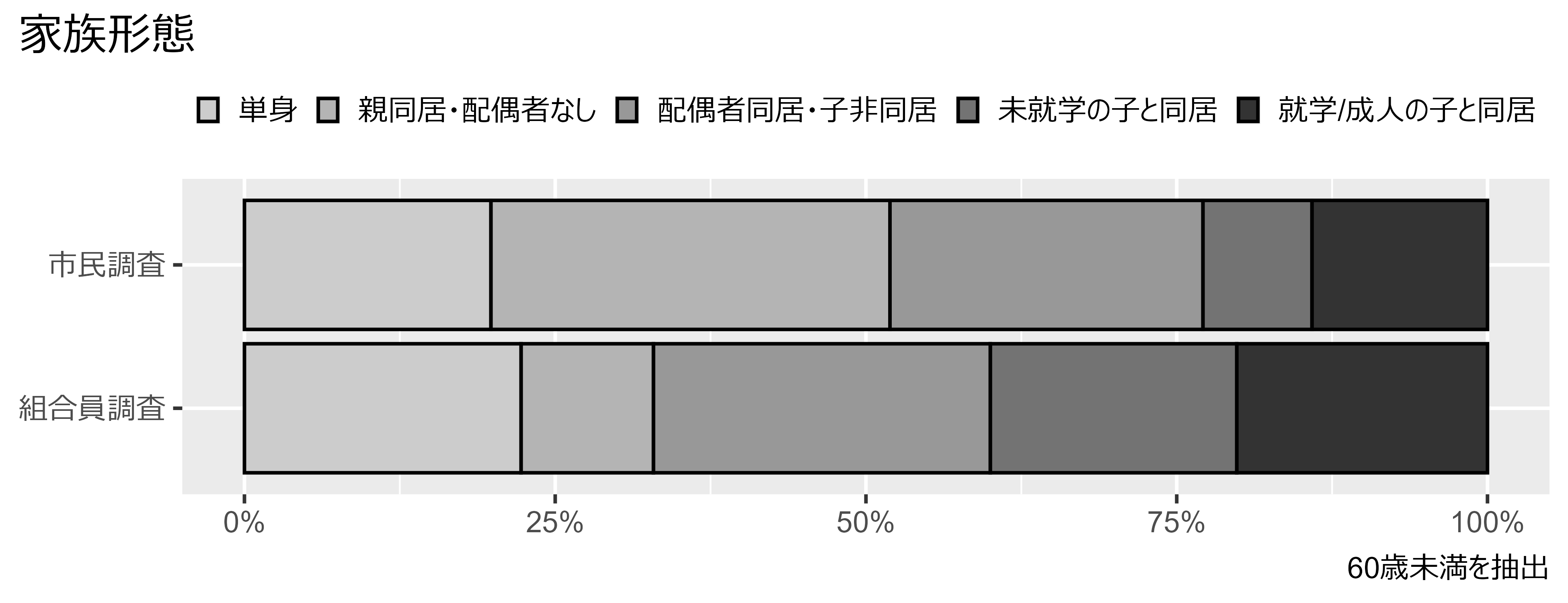

本共同調査では、地域住民が主観的に感じるコミュニティ・ウェルビーイングを7つの軸で測定している。そのなかの「経済」の軸について、組合員と地域住民全体を比較しよう。具体的には、「遠くまで働きに行かなくても、十分な収入を得られる仕事が地域のなかにある」と感じるかどうかである。

下図に示されるように、地域住民全体に比べて、組合員は「十分な収入を得られる仕事が地域のなかにある」と認識する傾向が強い。客観的な経済指標を見れば「同じ地域」で生活していても、立ち位置によって実感は異なるのである。経済指標だけでなく意識も調べることが重要であること、そして特定の立場から地域の経済状況について判断してしまうことがしばしば危険であること、が示唆される結果である。

3)現在・将来の心配事の違い

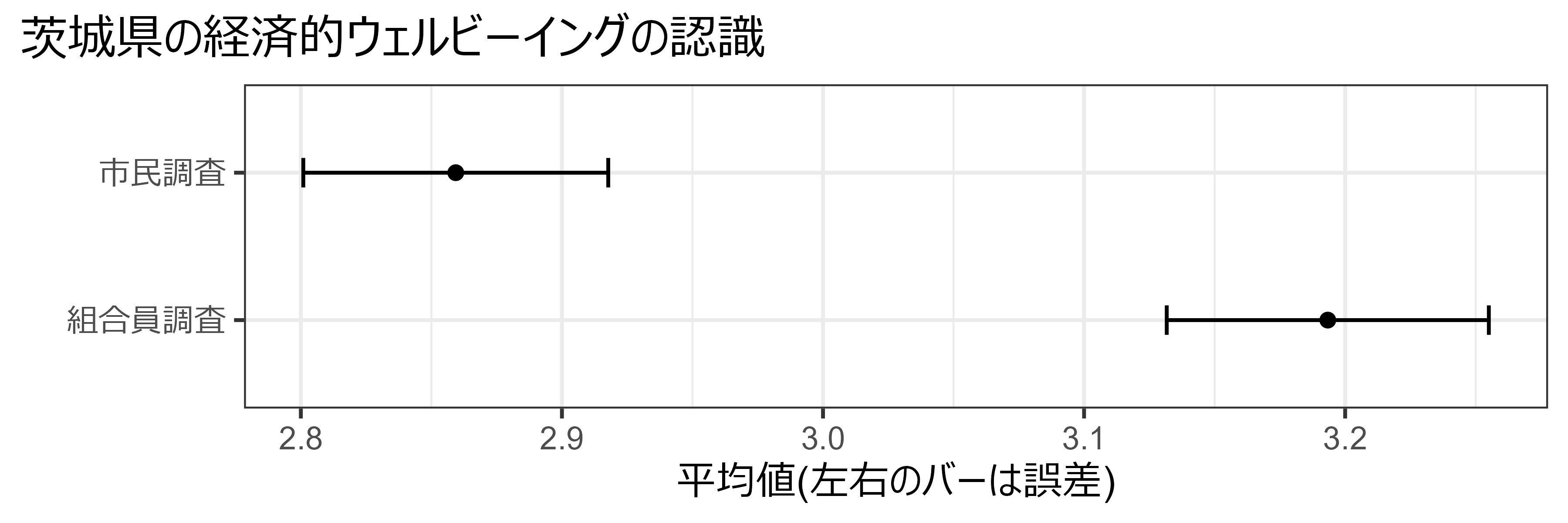

インタビューでも言及されている意識の違いは、たとえば「次にあげる事柄について、現在の生活で、あるいは将来的に、心配を感じることはありますか」という質問への回答にも見てとることができる。具体的な項目は次のとおりである。

1. 住まいに関すること(家賃、ローン、住宅の確保など)

2. 子育てに関する経済的なこと(教育費など)

3. 子育ての環境に関すること(仕事との両立など)

4. ご自身もしくはご家族の老後のこと

5. ご自身もしくはご家族の、健康や病気・障がいに関すること

6. ケアが必要なご家族の介護に関すること

7. ご自身もしくはご家族の仕事や商売に関すること

8. 地域生活全般に関すること(地域での付き合い・地域の振興など)

9. あなたご自身もしくはご家族の国籍に関すること

10. あなたご自身もしくはご家族のセクシャリティ(性的指向や性自認など)に関すること

ここでは、これら各項目を「自分事」として捉えている(「あてはまらない」と答えなかった)ひとの比率を比較しよう(下図)。横軸(地域住民全体)に比べて組合員(縦軸)の値が顕著に高いのは、「子育て環境」と「教育費」である。一方、組合員の値が顕著に低いのは「国籍」で、「セクシャリティ」もやや低い。地域住民全体を基準として見れば、組合員は結婚して子どもをもつという人生設計を描きやすく、一方で自身や家族のマイノリティ性を「気にしなくてよい」ひとが多いといえる。

4)自由記述から見える関心の違い

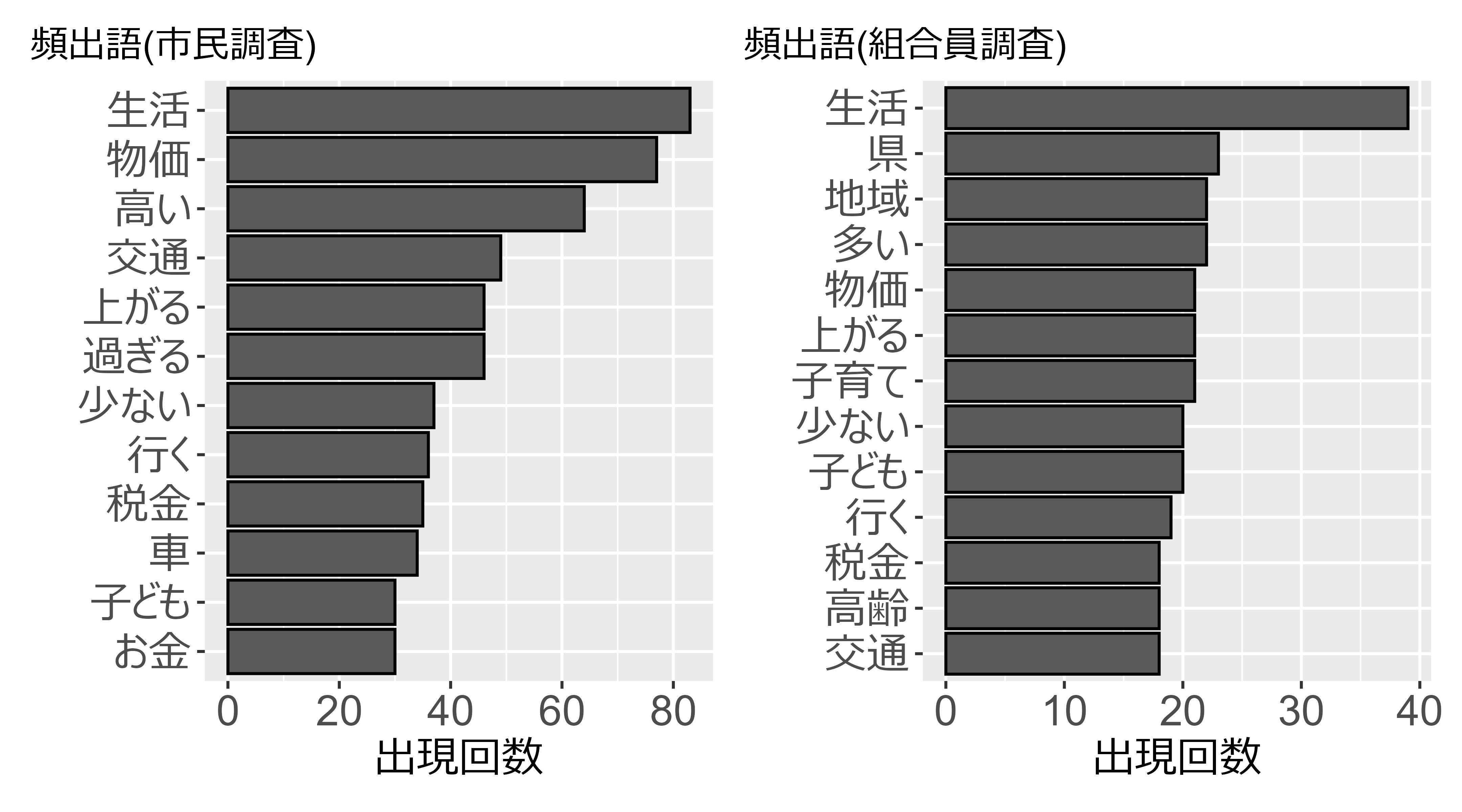

こちらもインタビューで言及されている自由記述の分析としては、自由記述の文字データを形態素解析(単語への分解)にかけ、各調査の頻出語を図示した図を紹介したい(下図)。両調査を比べてまず気がつくのは、地域住民全体の自由記述には「物価」「高い」が頻出していることである。一方、組合員調査では「物価」と同じ頻度で出現する「子育て」が、市民調査には登場しない。この結果からも、現在の生活における関心や意識の違いを見てとることができるだろう。

■この共同調査にご関心をもっていただきましたら、ぜひこちらもお読みいただければ幸いです。

「『すべての労働者のための運動』をアンケートで実現するには?」

最新の投稿

-

49回 企業制度・施策に関する組織調査

第49回共同調査意見交換会(働き方に関する諸制度)を開催しま... -

49回 企業制度・施策に関する組織調査

第49回共同調査意見交換会(転勤にまつわる諸制度)を開催しま... -

58回 アドボカシー

「すべての労働者のための運動」をアンケートで実現するには?